한국판 '인터스텔라'가 나오려면

|

|

영화 ‘인터스텔라(Interstellar)’는 우리가 잠시 잊고 살던 SF의 매력을 일깨워줬다.

여기서 SF란 ‘Science Fiction’, 즉 ‘과학소설’을 말한다.

그런데 우리는 언제부터인가 꼭 ‘공상과학소설’로 잘못 번역하고 있다.

‘공상’이라는 단어가 포함돼 있지 않은데도 말이다.

‘공상’이란 다분히 불가능하거나 이루어질 수 없다는 의미를 내포하고 있는 단어다.

사람이 달에 가 사는 것 우주 호텔로 신혼여행을 가는 것 우리 공군이 우주감시에 나선 것…… 이런 것들은

더 이상 ‘공상’이 아니다.

SF를 ‘공상과학소설’로 오역하는 일이 더 이상 없어야 한다.

강대국들이 경쟁적으로 달과 행성에 탐사선을 보내느라 야단법석인 지금은 누가 뭐래도 우주시대다.

국민수준이 낮아서 훌륭한 우주문화 상품을 갖지 못한 국가는 문화전쟁에서 질 수밖에 없다.

‘인터스텔라’ 같은 SF 영화들은 할리우드의 영화인들이 훌륭하기도 하지만 미국의 우주문화 꽃이 활짝 피어서

태어났다고 표현하는 것이 더욱 정확하다.

우주문화 분위기는 어떻게 보면 도로나 항만만큼 중요한 사회간접자본일 수도 있다.

우리는 언제까지 막장 드라마나 폭력영화를 보고 살아야 하는가.

영화에서 왜 우리 아이들은 안 되고 꼭 백인 아이들만 ET를 만나야 하는가.

왜 CIA나 FBI 요원은 외계인을 추적해도 되고 우리 국정원 요원은 안 되는가.

현실은 정말 답답하기 짝이 없다.

우리나라에는 왜 우주영화,우주공원,우주음악, 우주미술…… 같은 것이 거의 없을까.

우리나라 어느 정보기관 지하에는 ET 시체가 냉동보관 중에 있다,

우리 공군 전투기 편대가 UFO를 추적했다,

우리가 만든 로켓이 드디어 달에 도착했다,

우리 아이가 타임머신을 타고 미래를 다녀왔다……

우리도 이런 얘기들을 하면서 살아야 하지 않겠는가.

작년 이맘때쯤 나는 ‘열한시’라는 우리나라 SF 영화를 자문한 적이 있었다.

이에 관한 자세한 내용은 2013년 12월 4일자 박석재의 우주이야기(3)을 참고하기 바란다.

이 영화가 2014년 11월 28일(목) 개봉되자 처음에는 구름관중이 모여들었다.

11월 29일(토)과 30일(일)에는 주말관객 동원 1위를 기록하며 기염을 토했다.

12월 4일 칼럼을 쓸 때만 해도 정말 기적이 일어나는 줄 알았다.

나는 ‘이제 아무도 우리나라에서는 SF가 시기상조라고 말할 수 없을 것이다’ 같이 희망에 가득 찬 멘트로 그 칼럼을 마무리했다.

하지만 바로 그 다음 주부터 악몽이 시작됐다.

관객이 급감하기 시작하더니 결국 86만을 기록하고 끝이 났다.

냉철히 보건대 ‘열한시’는 결코 졸작이 아니었다.

할리우드에 비하면 턱없이 적은 제작비를 가지고 김현석 감독과 이강규 사장은 최선을 다해 훌륭한 영화를 만들어냈다.

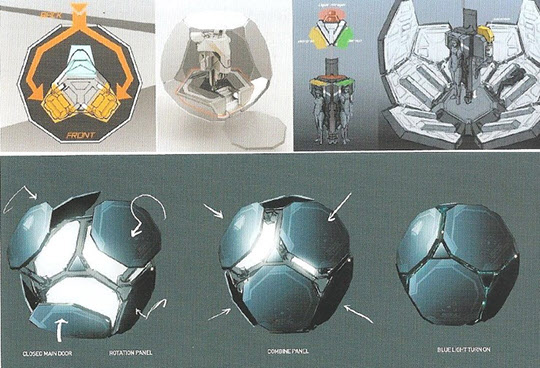

영화를 위해 만든 미술작품들을 보니 ‘스타워즈(Star Wars)’의 아트 북에 나오는 것들과 다름이 없었다

| | ▲ 영화 '열한시'에 나온 타임머신 '트로츠키' 아트. |

.

하지만 ‘인터스텔라’는 천만 관객에 육박하고 있지 않은가.

우리 관객들의 눈이 높아질 대로 높아졌다는 증거다.

이제 어설픈 도전으로는 안 된다.

SF 영화를 만들려면 첫째, 할리우드와 대등하게 만들든가,

둘째, 탄탄한 시나리오를 바탕으로 만드는 수밖에 없는 것 같다.

첫 번째 부류는 엄청난 제작비를 필요로 하지만 두 번째 부류는 그렇지 않다.

예를 들어 영화 ‘식스 센스(The Sixth Sense)’를 보자.

마지막 반전 하나가 그 영화의 모든 것 아닌가. 이런 식으로 우리나라를 배경으로 우리나라 사람이 주인공인 두 번째 부류의 SF 영화를 만들면 되지 않을까.

영화 ‘열한시’만 해도 우리나라가 배경은 아니었다.

우리나라의 SF 영화는 어차피 두 번째 부류의 작품들을 거쳐야 성장할 수 있지 않을까 생각한다.

심형래 감독은 첫 번째 부류의 영화를 만들어 당차게 도전했다.

많은 사람들이 이를 비판했지만 나는 그렇지 않다.

단지 ‘영구와 땡칠이’에서 중간 단계를 거치지 않고 ‘용가리’로 점프한 것이 조금 무모하게 느껴졌다.

이 중간 단계가 바로 두 번째 부류 영화가 아닐까.

그런 습작들을 거친 뒤에야 첫 번째 부류의 대작이 가능한 것이 아닐까.

그럼 두 번째 부류의 시나리오는 어때야 할까. 대안을 제시하지 않고 지적만 한다고 할까봐 예를 하나 들겠다.

내 블로그에는 오래 전에 쓴 SF ‘침입자’를 게재해 놓았다.

이 소설은 끝까지 읽기 전까지는 SF라는 사실조차 알 수 없다.

소재도 우리와 친숙한 설악산, 탈영병, 대덕연구단지…… 등으로 구성돼 있다. 참고하기 바란다.

우리나라에 SF 영화 전성기는 언제 올까. 혹시 남북통일이 더 빨리 오는 것 아닐까.

☞ Premium Chosun ☜ ■ 박석재 한국 천문연구원 연구위원 dr_blackhole@naver.com

草浮 草浮

印萍

|

|