정주영 회장, 호텔서 슬리퍼 끌고 다니던 사우디 현장소장 보자...

“첫째 질문,정 회장님은 재벌회사 회장님이신데 지금 주머니에 돈을 얼마나 가지고 계신지 궁금합니다.

둘째 질문은 정 회장님에 대한 소문은 대단히 씀씀이가 큰 분이라는 소문이 있는가 하면 대단한 구두쇠라는 소문이 있는데 어떤 것이 진짜인지 궁금합니다.

특히 구두쇠에 대한 얘기가 많은데 회장님 댁 소파는 몇 십 년 된 낡은 것이고 시계도 옛날부터 차시던 오래된 것이고 구두도 그렇고 옷도 새 것을 안 입으신다는

얘기가 있습니다.”

부산의 모 대학에서 정 회장의 강연이 끝나자 한 학생이 던진 질문이었다.

1980년대 중반 특히 대학가에서 정주영 회장의 강연이 인기를 모으고 있던 시기가 있었다.

젊은이들을 좋아했던 정 회장은 바쁜 일정을 쪼개 강의 초청에 응했다.

“세어 보지는 않았지만 내 주머니에는 한 몇 만원 쯤 있는 것 같고 두번째 질문에 대한 답은 내가 큰손이라는 말과 구두쇠라는 말 두가지가 다 맞는 것 같습니다.”

정회장의 답변에 실망한 듯 학생들 사이에 다소 웅성거리는 소리가 들렸다.

“언뜻 말장난 같이 들릴지 모르지만 내가 큰 손도 되고 구두쇠도 된다는 말은 맞는 말입니다.

무슨 말이냐 하면 나는 돈을 쓸 때 쓰이는 돈의 자릿수를 생각하지 않고 그 돈이 쓰이는 가치를 먼저 생각하기 때문입니다.

가치 있는 일이라면 큰 돈이라도 선뜻 써야하고 그렇지 않으면 단돈 몇 만원이라도 나는 그 용처를 조목조목 따집니다.”

정 회장의 말은 맞는 말이었다.

“열심히 땀 흘려 번 돈을 모았다가 귀중한데 써야지 왜 한번 지나가고 말면 없어지는 일에 돈을 써버려?

양복만 하더라도 추을 때 입을 것하고 더울 때 입을 것 해서 두벌이면 되지 왜 그런데 돈을 써?”

틈 있을 때마다 젊은 직원들한테 강조하던 말이었다.

15년 가까이 국가수반과의 회합이나 연회 등 국내외 중요한 자리에 정회장을 수반했던 필자도 가끔은 정회장의 이런 면에 다소 아쉬움을 느낄 때가 종종 있었다.

옷차림은 말쑥해 보이는 새 옷을 입는 경우가 거의 없었고 늘 수수한 분위기의 입던 옷차림이 대부분이었다.

원래 건강한 체질인지라 겨울에도 내복을 입는 경우는 드물었고 다만 추운 날에는 늘 초록색 털실로 짠 조끼를 입었다.

그런데 이 조끼가 잘 들여다보면 고색창연하기가 그지없는 것이었다.

변중석 여사가 손수 굵은 털실로 뜬 것으로 알려진 이 조끼는 세련미나 맵시와는 관계없이 그야말로 다소 소박하다 못해 투박한 느낌이 드는 것이었는데 몇십 년을

입어서 가장자리에는 낡은 모양이 역력했다.

색깔도 배추 초록색인 이 조끼는 정 회장이 즐겨 입었던 진한 회색계통의 정장과 잘 조화도 안 될 뿐 격에도 맞지 않는 경우가 많았다.

그러나 바로 이런 소박한 면을 좋아 해서 그 조끼를 애용하는 정회장에게 그 옷에 대해 감히 다른 의견을 낼 사람은 아무도 없었다.

| ▲ 고 정주영 전 현대그룹 명예회장이 생전에

신었던 낡은 구두. |

십년도 넘었을 그의 구두 또한 예사로운 것이 아니었다.

우선 정 회장은 신고 벗을 때마다 끈을 매고 풀어야하는 구두를 싫어했다.

끈 없이 신고 벗을 수 있는 슬리퍼 형 구두를 주로 신었다.

이는 구두를 신속히 신고 벗을 수 있는‘기동성’이 뛰어나다는 면에서 정 회장의 성향과 부합했기 때문인지도 모른다.

회의석상이나 손님을 대할 때를 제외하고는 사무실에서 혼자 있을 때나 차안에서는 늘 뒤축을 찌그려 슬리퍼처럼

구두를 신는 습관을 가졌던 정 회장에게는 필요한 때

손가락을 넣어 쉽게 구두 뒷축을 올려 신을 수 있어서 이런 구두를 애용 했음직하다.

구두의 앞코 부분이 쭈글쭈글하게 찌그러져 있게 마련인 이런 모양의 구두는 더욱 낡아 보였다.

그러나 단정한 옷차림에 대한 그의 기준은 엄격했다.

“사람을 만날 때 좋은 옷이건 수수한 옷이건 단정한 의관을 갖추는 것은 나를 드러내 보이고자 하는 것이 아니고

상대방에 대한 존중과 예의를 갖추는 것이야.”

85년 7월 중순 쯤 몹시 더운 어느 날의 일이었다.

미 백악관에서 온 경제관련 인사들과 신라호텔 23층에 있는 별실에서 아침식사를 겸해 회의를 마치고 정 회장을

수행하여 필자는 엘리베이터를 탔다.

외국인사들 서너 명이 함께 탔다.

몇 층 내려와 중간층에 엘리베이터가 서자 햇볕에 검게 그을린 모습의 50대 쯤 되어 보이는 한 남자가 엘리베이터

안으로 들어섰다.

그는 밝은 색 남방셔츠와 반바지 차림 그리고 맨발에 샌들을 신고 있었다.

“아, 회장님 안녕하십니까!”

정회장과 눈이 마주치자마자 그가 황급히 인사를 했다.

“안녕하세요.”

외부사람을 대할 때 늘 그랬듯이 정 회장은 상냥한 미소를 지으며 인사를 받았다. 그런데 그 다음이 문제였다.

“회장님 저는 현대 사우디 현장의 김정석 소장입니다. 본사에 현장 소장들 회의가 있어서 한국에 들어왔습니다.”

그가 현대 회사 식구라는 것을 알게 된 순간 그의 위아래를 한 번 더 훑어본 정회장.

입을 굳게 다문 얼굴 표정은 갑자기 돌변하며 냉기가 돌았다.

회사에 돌아온 정회장은 건설 사장과 담당 임원들을 긴급 호출하였다. 날벼락이 떨어졌다.

"가족들을 떠나서 멀리 현장에서 고생하는 것은 알지만 뭐하는 짓들이야!

외부사람을 만나는 것도 아니고 회사식구들끼리 회의하는왜 서울에 와서 그런 비싼 호텔에 묵고 그래 그리고 업무회의를 한다고 온 자들이 호텔에서 슬리퍼나 찍찍

끌고 다니고 복장이 그게 뭐야 서울이 휴양지인줄 알아!”

추상같은 불호령이 떨어졌다.

그날로 서둘러서 모든 것을 다 바꿔야 했다.

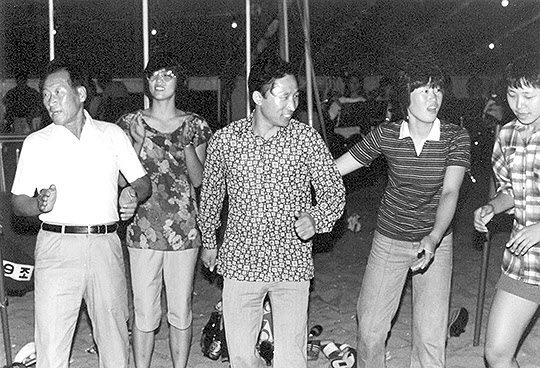

신입사원들과 휴양지 모래 밭에서 씨름도하고 회식 장소에서 한번 마이크를 잡으면 몇 곡이고 몸을 흔들며 메들리로 노래를 불러대는 격의 없이 ‘화끈’한 것으로

알려진 정 회장이지만 그가 가졌던 절도의 기준을 잘 보여주는 일이었다.

| | ▲ 1981년 현대건설 시절 강릉 경포대 하계 수련회에서 정주영 회장(왼쪽), 가운데는 사원(현대 배구단 소속)들과 함께 디스코 추는 이명박 전 대통령 |

☞ Premium Chosun ☜ ■ 박정웅 메이텍 인터내셔널 대표 ltjwpark@gmail.com

草浮 草浮

印萍

|