정주영 회장이 가장 싫어했던 옷

정 회장의 의복과 관련한 일화 하나를 더 소개한다.

정 회장이 극히 혐오하는 옷이 한 가지 있었다.

그러나 그 옷은 정 회장이 입고 안 입고에 대한 선택의 여지가 없는 옷이었다.

그 것은 턱시도라는 의전용 검은색 정장이었다.

그러지 않아도 화려한 복식과 같은 겉치레를 싫어한 그였지만 특히 외국에서 국가수반이 주최하는 만찬이나 리셉션에 나갈 때 턱시도가 의전 복식으로 정해지는

경우가 많았다.

정 회장이 특히 싫어했던 이 복식은 특히 와이셔츠의 구조가 문제였다.

그 위에 나비넥타이를 매게 되어있는 이 와이셔츠는 위 칼라가 있는 아래 세 개의 단추 부분에는 단추 대신 단추가 없고 안밖 양 겹에 단추 구멍만 뚫려 있다.

이것을 세 개의 커프링크와 같은 것으로 각각 하나씩 잠가야 하게 되어있다.

여기에 문제가 하나 더 있었다.

이 링크 버튼의 크기가 보통 와이셔츠 소매 끝에 하는 커프링크의 몇 분의 일 크기 밖에 안되는 작은 것으로 밖으로 보이게 되어 있는 머리 부분이 콩알보다 작은

검정색 오닝스라는 준 보석으로 되어있다.

안쪽의 잠그는 장치도 아주 작을 수 밖에 없다.

손이 작은 편에 속하는 필자 같은 경우도 이것을 제대로 체결하자면 몇 번씩 놓치는 경우가 많다.

1980년대 중반에 전두환 대통령을 수행하여 한국의 30대 그룹 총수들로 구성된 대규모 경제 사절단이 독일을 방문했을 때 일이 터졌다.

정 회장이 민간 측 단장이었다.

정 회장은 그들에게 전 대통령 못지않게 중요한 귀빈이었다.

그날 저녁 독일 수상 주최의 공식 만찬이 예정되어 있었다.

의전 복식이 턱시도였다.

모두들 각기 호텔 출발에 앞서 준비에 분주했다.

정해진 출발시간에 맞추어야지 특히 이런 부분에 민감한 전 대통령을 기다리게 하는 것은 의전상 있어서는 안 되는 일인 것을 너무나 잘 알고 있기 때문에 총수들의

보좌진을 포함하여 모두들 실수를 하지 않으려고 긴장하여 서두르고 있었다.

필자가 민간 경제 사절단 전체의 일정을 총괄해야 한다는 사정을 안 정 회장은 현대그룹 독일 지점의 정 과장을 동원하여 현지에서 정 회장을 수발하게 하고 있었다.

그런데 전 대통령을 필두로 한 한국 대표단이 출발할 시간이 다 되어 가는데 정 회장이 안보였다.

사태가 심상치 않음을 느낀 필자는 급히 정 회장의 호텔방으로 달려갔다.

방에 들어선 나는 앞에 벌어지고 있는 광경에 아연실색하지 않을 수 없었다.

턱시도 바지와 와이셔츠를 겨우 입은 정회장은 큰 몸집을 구부려 침대 밑에 머리를 디밀고 무언가를 황급히 찾고 있었고 정 과장은 혼비백산한 모습으로 땀범벅이

되어 방 한 켠에서 침대 시트를 털어대고 있었다

사정은 이랬다.

옷을 입거나 하는 신변 일에 누가 옆에서 거드는 것을 싫어하는 성격의 정회장이 정과장이 턱시도 와이셔츠 링크 단추를 채워 주려는 것을 마다하고 당신이 직접

채우려다 한 개를 바닥에 떨어뜨렸는데 이것이 어디 가서 박혔는지 안 보였던 것이었다.

보통 사람보다 월등히 크고 굵은 정회장의 손가락으로 그 작은 물건을 다루다 보니 더욱 놓치기 쉬웠을 것이다.

세 개 중에 하나만 안 채워도 와이셔츠 앞에 내려져 가려주는 넥타이가 없기 때문에 바로 벌어진 와이셔츠 틈새로 앞가슴 부분의 속옷이 보이게 되어있어서 그냥

나갈 수는 없는 일이다.

정회장이 몹시 짜증을 내었지만 그런다고 해결될 일이 아니었다.

필자까지 포함한 세 사람의 합동 작전으로 침대 및 한 켠에서 잃어 버렸던 것을 찾아 해결하고 한 10분 늦게 대통령 일행과 합류하여 출발할 수 있었지만 의전 상

큰 실수는 어쩔 수 없었다.

호텔 방을 나올 때 세 사람은 모두 얼굴에 땀이 흥건하였다.

후에 정회장은 측근들에게 그일을 떠올리며 “무슨 놈의 옷이···” 하며 쓴 웃음을 지었다.

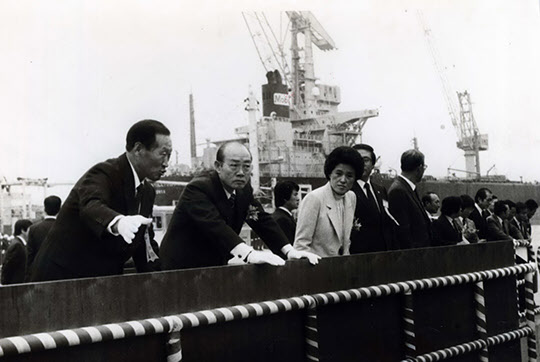

| | ▲ 전두환 대통령(가운데)과 영부인 이순자 여사가 1982년 11월 4일 울산 현대미포대단위수리조선소 준공식에 참석, 정주영 전 회장의 설명을 듣고있다. |

정회장의 이런 면모는 음식에서도 마찬가지였다.

세계 도처를 다니며 갖가지 음식 문화권에서 별별 최고의 음식 접대를 받아야했던 정회장은 근본적으로 못 먹는 음식이 없었다.

가리지 않고 다 잘 먹었다. 그리고 여간해서는 남기는 일이 없었다.

그러나 다 입에 맞아서 그랬던 것은 아니었다.

가끔 식사 후에 다소 거북해 하는 기색을 보일 때 “회장님,좀 남기시지 그러셨어요”라고 하면 “이봐 내가 그걸 맛있어서 다 먹은 줄 알아.

대접을 받으면 그게 입에 안 맞더라도 맛있게 다 먹어주는 게 보여야할 예의야”라고 답했다.

철저한 국제 비즈니스맨 다운 그의 일갈이었다.

아주 젊었을 때는 어땠는지 모르지만 필자가 정 회장을 처음 만난 50대 후반의 정회장은 담배를 안 피웠고 술을 취하게 마시는 것을 한 번도 본 일이 없었다.

리셉션이나 만찬장에서 웨이터가 정회장에게 들고 싶은 위스키나 와인의 이름을 물어왔을 때 상류층이면 다 아는 흔한 위스키나 와인 이름을 하나 제대로 대는

것을 한 번도 들은 일이 없었다.

“자네가 아무거나 주문해.”

항상 선택은 필자의 몫이었다.

대체적으로 그는 양념이 복잡한 음식보다는 어떤 것이든 담백하고 단순한 음식을 좋아했던 것 같다.

"자네 감자 푹 쪄서 으깬 다음 고추장 넣고 썩썩 비빈 것 먹어봤어?”

“네 먹어봤습니다.”

필자의 고향이 정회장처럼 강원도가 아니더라도 모두 어려웠던 1950~60년대 성장기를 보낸 필자도 먹어본 맛이긴 했다.

“그거 참 맛있는데 요즘사람들 그 맛을 모르는 것 같아!”

입맛을 다시며 그 맛을 그리워하던 재벌 총수 그의 모습이 새삼스럽게 떠 오른다.

몸에 밴 이러한 그의 소박하고 검소한 품성은 재벌 총수가 된 후에도 그의 평생 변함없이 그의 인성 한가운데 자리 잡고 있었다.

다시 돈에 대한 그의 가치관 얘기로 돌아가 보자.

정 회장은 잘 알려진 대로 이북 출신 실향민이었고 젊은 시절 온갖 고된 노동을 했던 사람이었다.

그는 그런 시절 알고 지냈던 옛 지인들을 포함하여 사업 관련 인사들뿐만 아니라 문화 예술계를 망라하고 사람 만나는 것을 좋아했다.

개중에는 이북 고향에서 내려온 옛 친구도 있었고 재벌 총수가 된 그의 도움을 받아보려고 찾아오는 지인도 있었다.

문화사업이니 사회사업을 한다며 후원을 요청하는 사람들도 많았다.

그러나 누가 되었던 그들을 막는 인의 장막을 치는 것을 그는 허용치 않았다.

어떤 경우든 그를 찾아온 사람을 그냥 돌려보내지 않았다.

이런 때 마다 진땀을 빼야 되는 것이 비서진이었다.

분명히 촌지를 주라고 할 터인데 손님과 만날 때 배석을 하는 것도 아니고 그렇다고 대화 내용을 엿들을 수도 없는 일 이었다.

따라서 어느 정도를 준비해야 하는가를 가늠하기가 난감하기 짝이 없는 일이었다.

“이봐, 세 개만 준비해와.”

손님과의 얘기가 끝나고 정회장이 비서를 불러 하는 지시는 이런 식이었다.

세 개가 30만원인지, 300만원인지 3000만원인지 대화의 내용을 모르는 비서진으로서는 도저히 감을 잡기가 힘든 일인 것은 너무나 당연한 일이었다.

더구나 쓸데없는 일에 돈쓰는 것을 누구보다 싫어하는 정 회장이 아닌가.

어쨌든 야단을 맞기로 말하면 좀 안전한 쪽을 택하는 것이 낫다는 생각에 가급적 낮은 단위서부터 올라가는 요령을 썼다.

당시 정회장을 비서팀장으로 오래 보좌했던 비서실 담당자들은 정회장이 심중에 두고 있는 액수를 비교적 잘 짚어내는 편이었지만 항상 그런 것은 아니었다.

“아니, 세 개라니까.”

정회장이 생각했던 돈의 단위가 틀렸을 때 다시 가져오라는 지시였다.

이렇게 착오가 몇 번 반복되고 난 후 최종 준비하게 되는 액수는 때에 따라서는 억대가 되는 경우도 있었다.

그렇게 그는 씀씀이가 큰 부자였고 한편으론 검소하기 이를 데 없는 부자 ‘구두쇠’였다.

☞ Premium Chosun ☜ ■ 박정웅 메이텍 인터내셔널 대표 ltjwpark@gmail.com

草浮 草浮

印萍

|