고려 말 우왕 3년(1377년) 최무선은 화통도감에서 화약과 화약무기를 국내에서 처음 개발하여 사용한다.

화통도감에서 개발한 화약무기는 대장군포(大將軍砲),이장군포(二將軍砲),삼장군포(三將軍砲),육화석포(六花石砲),화포(火砲),신포(信砲),화통(火㷁),화전(火箭),

철령전(鐵翎箭),피령전(皮翎箭),질려포(蒺藜砲),철탄자(鐵彈子),주화(走火) (태조7권,4년(1395 을해·명 홍무(洪武) 28년) 4월 19일(임오) 검교 참찬문하부사

최무선의 졸기) 등이 있었으며 이 중 총통은 대장군포,이장군포,삼장군포,육화석포,화포,신포,화통 등이다.

총통에서 발사된 발사물은 철령전,피령전,철탄자 등이다.\고려의 총통으로 볼 수 있는 현존하는 유물은 경희대학교 박물관에서 소장하고 있는‘경희고소총통

(慶熙古小銃筒)’ 2점과 개인이 소장하고 있는 ‘홍무10년총통(洪武10年銃筒)’과 ‘부산고려총통’이다.

1.고려총통의 특징

세종 25년(1445년) 3월 30일,총통의 개량이 끝난 후 세종은 ‘전의 천자화포(天字火砲)는 400~500보를 넘지 못했는데,이번에 만든 것은 화약이 극히 적게 들고도

화살은 1100여 보를 가고, 한번에 화살 4개를 쏘매 다

1000 보까지 가며…전의 여러 화포들은 화살이 빗나가서 수십 보 안에서 떨어지는 것이 태반이었는데 이번 것들은 화살 하나도 빗나가는 것이 없다’고 했다.

이를 토대로 유추하자면 고려의 총통은 한번에 1발밖에 쏘지 못했으며 빗나거나 멀리 날아가지 못하는 것이 많았던 것 같다.

고려에서 총통을 제작했던 14세기의 총통의 특징은 내부구조에서 찾아 볼 수 있다.

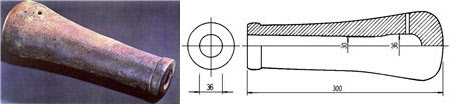

1350년쯤 제작했다고 추정하는 스웨던의 로쉘트(Loshult)에서 1861년 발굴된 총(그림 1·William Rieel, ARMS through the Ages(New York: Harper & Row)과

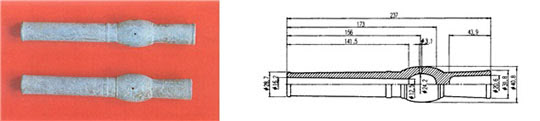

원(元) 지정(至正)11년(1352년) 제작된 총통(그림 2·王荣,元明火銃的裝置復元,,文物, 제3기,1962,p.42)의 내부구조처럼 총구에서 속으로 들어 갈수록 좁아지다가

화약을 폭발시키는 곳에서 다시 넓어지는‘무격목형총통’(無激木形銃筒)(채연석,한국초기화기연구,일지사,서울(1981)의 내부구조를 갖고 있는 점이 가장 큰 특징

이다.

| | ▲ 그림 1 로쉘트 총과 단면도. |

| | ▲ 그림 2 중국의 지정11년 총과단면도 |

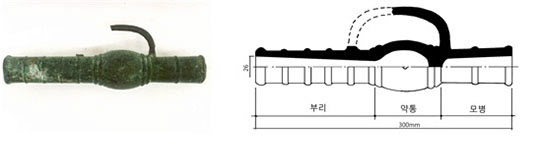

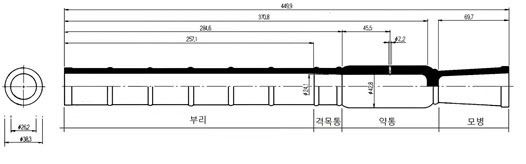

경희고소총통(慶熙古小銃筒)(그림3·채연석,한국초기화기연구,일지사,서울(1981)’ 2점과 개인이 소장하는 ‘홍무10년총통(洪武10年銃筒)’(그림4)도 같은 구조를

갖추고 있다.

무격목형총통의 내부구조를 갖춘 총통들은 고려 말 1377년부터 우리의 독자적인 고성능 총통의 내부구조인 격목형총통이 개발 되는 세종 25년(1445년) 사이에

제작되어 사용 된 것이다.

그러므로 무격목형총통의 내부구조를 갖추고 있는 총통이라고 해서 모두 고려시대에 제작되었다고 단정할 수 없다.

| | ▲ 그림 3 경희고소총통과 단면도 |

| | ▲ 그림 4 홍무10년 총통과 단면도 |

☞ Premium Chosun ☜ ■ 채연석 과학기술연합대학원대학 교수 gogospace@naver.com

; ;草浮 ; ;草浮

印萍

제원과 유적으로 본 최무선의 총통은?

2. 고려총통과 조선총통의 관계

고려 말에 첫 개발된 총통은 조선 말까지 수차례에 걸쳐 개량된다.

그러나 개량될 때 전에 사용되던 총통은 전면 개량하지는 않았던 것 같다.

즉, 고려 때 개발한 총통을 세종 때 개량할 때에도 고려총통의 일부분이었던 부리직경은 원래대로 사용했다.

경희고소총통과 홍무10년총통의 부리직경과 길이를 세종 때 개발된 총통 중 한번에 1발의 발사물을 발사하는 총통인 일총통(一銃筒) 이총통(二銃筒),삼총통(三銃筒)

과 비교하여 보았다.

각 총통의 길이는 서로 달랐지만 경희고소총통의 부리직경과 세종의 삼총통 부리직경이 거의 같았다.

홍무10년총통의 부리 직경과 세종의 이총통 부리직경도 (표1)과 같이 거의 같았다.

위 표를 보면 고려의 ‘홍무10년총통’은 세종 때 격목형총으로 내부구조가 바뀌면서 부리직경은 바꾸지 않고 길이만 142㎜에서 257.1㎜로 길게 하여 이름을 ‘이장군포

’에서 ‘이총통’으로 바꾸었다.

고려의 ‘경희고소총통’ 역시 부리직경은 바꾸지 않고 내부 구조를 격목형으로 바꾸면서 부리길이를 141.5㎜에서 148.4㎜로 늘리고 이름을 ‘삼장군포’에서 ‘삼총통’

으로 바꾸었다.

| | ▲ 그림5 세종의 이총통(병기도설·채연석, 한국초기화기연구, 일지사, 서울(1981) p. 198) |

이러한 관계를 보면 고려의‘대장군포(大將軍砲)’부리 직경은 세종 ‘일총통’의 부리 직경인 67.2㎜일 것으로 추정된다.

병기도설에 의하면 세종 때 제일 큰 포인‘장군화통’의 부리 직경과 ‘철신포’의 부리 직경은 같았다.

따라서 고려의 ‘신포’도 당시의 제일 큰 총포인 ‘대장군포’와 부리의 직경이 같다면 67.2㎜일 것이다.

| | ▲ 그림6 부산에서 발견된 총통. |

홍무10년총통은 고려의 ‘이장군포(二將軍砲)’, 경희고소총통은 고려의 ‘삼장군포(三將軍砲)’로 추정된다.

최근 부산지역에서 ‘홍무10년총통’과 같은 형태의 총통(그림7) 1점이 발견돼 ‘홍무10년총통’이 국내에서 제작됐다는 추정을 확인시켜주고 있다.

‘부산총통’의 길이는 30㎝, 부리직경은 25㎜로 ‘홍무10년총통’과 같은 형태와 크기이다(그림6).

3. 복원 및 발사시험

# 홍무10년총통 복원발사시험

2006년 3월 31일,필자는 ‘홍무10년총통’과 발사물인 ‘피령전’을 복원하여 영천의 3사관학교에서 발사시험을 한 결과 피령전이 150m를 성공적으로 날아갔다.

그리고 따라서 홍무10년총통은 총으로써 내부구조와 기능이 정상적임을 확인하였다.

| | ▲ 그림7 홍무10년총통의 복원발사시험 광경 |

‘홍무10년총통’은

(1) 내부구조가 14세기 총의 구조와 같고,

(2) 세종때 개량된 총통인 ‘이총통’과 부리의 직경이 같고,

(3) 발사시험에서 총통으로서 기능을 잘 발휘하였고,

(4) 부산지역에서도 같은 형태의 총통이 발견된 점,

(5) 총통의 표면에 홍무10년(1385년) 제작했다는 기록이 있는 점

을 종합해볼 때 1385년 고려에서 제작된 ‘이장군포‘로 추정되며 경희고소총통은 세종 때의 삼총통과 부리의 직경이 같으므로 고려의 ’삼장군포‘로 추정된다.

4. 현존하는 고려형식의 총포

| | ▲ 그림 8 경희고소총통(왼쪽)과 홍무10년 총통. |

현재 국내에 최무선이 개발한 고려형식의 총통은 경희대학교 중앙박물관에 남아있는 경희고소총통 2점과 홍무10년총통(그림8)그리고 최근 부산에서 발견된 그림6의

부산고려총통 등 모두 4점이 남아있는 것으로 추정된다.

고려형식의 총포는 화통도감이 설치되는 1377년부터 격목형총포가 등장하는 세종25년(1445)까지 제작 된 것이므로 고려형식의 총포라고 모두 고려시대에 제작된 것

으로 보기는 어렵다.

다만 홍무10년총통은 제작년대가 확실하게 1385년이므로 최무선에 의해 고려 때 제작된 유일한 고려총으로 볼 수 있다.

☞ Premium Chosun ☜ ■ 채연석 과학기술연합대학원대학 교수 gogospace@naver.com

; ;草浮 ; ;草浮

印萍

|