1919년 기미년 3·1운동 때'독립선언서'는 서울의 인쇄소에서 2만여 장 인쇄됐지만 전국 각지에는 항일 투사들이 찍어낸 사본(寫本)이 수없이 많이 뿌려졌다.

복사기도 컴퓨터도 없었는데 어떻게 복제했을까.

등사판(謄寫版)이 있었기에 가능했다.

방방곡곡 넘실대던 '흑백 태극기'도 대부분 등사판으로 찍어낸 것이었다.

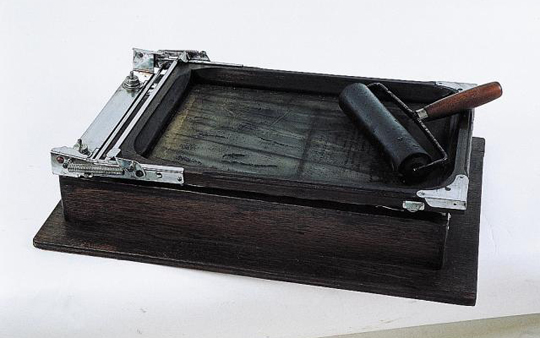

파라핀 먹인 등사 원지(原紙)를 철필로 긁어 글씨를 쓴 뒤 잉크 묻힌 롤러를 밀면 갱지에 글자가 찍혔다.

문서 수백 장을 혼자서도 찍어낼 수 있었다.

항일 전단을 찍는 등사판은 일제하 독립투쟁의 무기였다.

당연히 가장 불온한 물건이었고 그 구매자는 일경(日警)의 감시 대상이 됐다.

등사판 도난은 반(反)체제 사건이어서 발생 즉시 경찰에 초비상이 걸렸다.

1932년 함남 신흥군의 등사판 도난 때 일경은 추적 끝에 항일 청년 수십 명을 체포하고 등사판을 압수했다(조선일보 1932년 5월 10일자).

일제하 조선일보 기사 중 제목에 '등사판'이 포함된 37건의 기사 전부가 독립운동 단속 기사였다.

| | ▲ 복사기 역할을 했던 옛 등사판. 각종 유인물과 각급 학교 시험문제지 등을 손쉽게 찍어냈던 간이 인쇄 도구였다. /조선일보 DB |

광복 후 등사판은 가난한 문학청년들의 동인지를 찍어냈다.

대한민국 출판 역사의 첫 페이지에 손글씨로 쓴 등사판 책들이 있었다.

권위주의 정권 시절 반체제 대학생들은 항일투사들처럼 하숙방에서 등사판으로 밤새 유인물을 밀었다.

화염병 시너와 등사 잉크 냄새가 범벅된 기름 냄새는'운동의 냄새'였다.

등사판은 외부에 맡길 수 없는 비밀문서도 직접 찍을 수 있는'DIY(Do It Yourself) 인쇄기'이니 보안성도 최고였다.

이승만 대통령은 1952년 통화개혁 단행 때 비밀이 새지 않게 대국민 담화문을 찍기 위해"경무대(청와대의 전신)로 등사판 가져오라고 해. 내가 직접 밀겠어"라고

말해 참모진들을 당황하게 했다(동아일보 1974년 11월 2일자).

1974년 김영삼 신민당 총재도 보안 유지를 위해 대정부 질문서를 서울 상도동 자택에서 등사판으로 찍도록 했다.

각급 학교 시험 문제지를 인쇄한 것도 등사판이었다.

등사 인쇄물은 흐릿하기 일쑤여서 감독관은 문제지가 잘 안 보인다는 학생들에게 일일이 다가가서 가르쳐 줬다.

예쁜 여선생님이 남학생반에 시험감독으로 들어오기라도 하면"글자가 안 보입니다"라고 올리는 손들이 엄청나게 늘어났다.

컴퓨터 보급이 늘어난 1990년대 초부터 등사판은 사라져갔다.

그 흔적은 '기름 잉크를 써서 등사 인쇄한 문서'를 가리키는 유인물(油印物)이라는 말에 화석(化石)처럼 남아 있다.

대한민국역사박물관이 최근'시험의 역사'를 추억하는 전시회를 열면서 주요 전시품으로 진열장에 선보이고 있는 물건도 등사판이다.

☞ Premium Chosun ☜ ■ 김명환 조선일보 사료연구실장 wine813@chosun.com

草浮

印萍

|