민족의 성산 백두산의 위치와 두만강 하구 녹둔도의 위치도 일제에 의해 조작되었다는 주장이 제기되어 눈길을 끌었다.

아래는‘간도되찾기운동본부’(www.gando.or.kr)의 자료실에 게시되어 있는 내용에서 일부 발췌했다.

(1)“잃어버린 북방영토 한반도 3배 크기… 백두산 위치도 조작됐다”

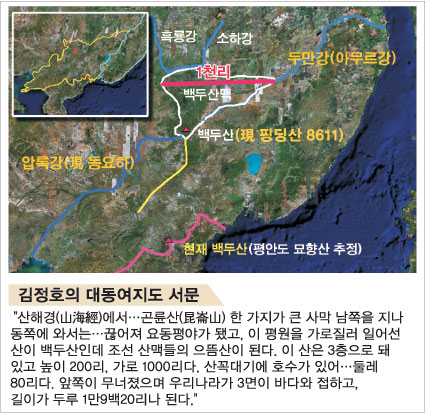

중국의 동북공정으로 우리나라 역사왜곡에 대한 우려가 커지고 있는 상황에서 진짜 백두산(白頭山)은 지금의 백두산이 아닌 핑딩산(平頂山 1,429m)이며 우리 선조가

잃어버린 북방영토의 넓이가 69만㎢라는 주장이 제기됐다.

북방영토란 우리 민족의 삶의 터전이며 항일독립운동의 본거지였으나 과거 청나라와 일제가 체결한 간도협약에 의해 빼앗긴 연해주와 간도

지역으로서 현재는 중국과 러시아가 차지하고 있는 땅이다.

진짜 백두산은 핑딩산

현재의 백두산은 평안도 묘향산으로 추정되며, 실제 백두산은 중국 하얼빈 동북쪽 만주평야에 있는 핑딩산 일대라는 주장이 제기되었다.

기록의 근거로는 김정호의 대동여지도 서문과 만주원류고 지리지, 성종실록 등의 백두산 관련 기록을 들었다.

| | ▲ 압록강은 현 요하, 두만강은 현 아무르강, 백두산은 현 핑딩산, 녹둔도는 현 사할린이다 |

대동여지도 서문에서 백두산은 “큰 거친들 가운데 산이 있고 정상에 위치한 큰 못의 둘레가 80리, 높이는 200리 가로 길이가 1,000리로

앞쪽이 무너졌다”고 기록돼 있다.

또 청나라 한림원에서 발간한 만주원류고 지리지 장백산편에는“거친 들판 가운데 있는 산”이라는 설명이 있고 성종실록에는“우리나라는 요수의 동쪽 장백산의

남쪽에 있어서…지역의 넓이가 만리나 된다”고 서술되어 있다.

인공위성 영상을 통해 분석한 결과 핑딩산은 만주벌판 한 가운데 위치해 있고 산 앞쪽 부분에 무너진 흔적이 있는데다 정상에는 둘레 80리 정도의 커다란 못이 있다.

하지만 현재의 백두산은 들녘 한 가운데 있는 것도 아니고 무너진 지역을 찾을 수 없다. 천지 둘레가 20리에도 못 미쳐 고서의 백두산으로 보기 어렵다는 것이다.

백두산 왜 바뀌었나

일제 식민지시대 일제가 반도사관을 조작하기 위해 우리 고대사를 왜곡했고 대륙의 조선을 한반도로 옮겨 놨기 때문으로 분석했다.

보고서는 일제에 의해 1910년 11월부터 이듬해 12월까지 고문서와 고지도 등 50여종 20만권이 서울 남산에서 소각됐고 대동여지도 역시 1930년 조선총독부의 검열

도장을 찍어 공개된 점으로 미뤄볼 때 조작된 것이라고 설명했다. (인용끝)

| ▲ 위성으로 본 현 백두산. 황선은 국경선으로 백두산이 중국 영토로 표시되어 있다. 앞으로는 북한 직항로로도 갈 수 없다(?) 전 세계(특히 미국)은 이미 중국의

동북공정대로 교과서를 만들었고, 이런 위성사진에서도 중국 편을 들고 있다. |

위의 내용대로라면 압록강은 옛 사서 기록에 요하가 압록수로 불리었으니 요하를 의미하는 것이며 두만강은 현 송화강과 연결되는 아무르강을 이르는 것이며 두만강

하구의 녹둔도는 현 사할린 섬을 이르는 것이다.

(2) 두만강은 아무르강, 녹둔도는 사할린?

연해주는 1860년 러시아와 청나라 사이에 북경조약으로 인해 러시아로 넘어간 우리 땅이다.

당시 조선 정부는 이 사실을 모르고 있다가 나중에 항의하나 묵살 당한다.

역설적인 증거로는 연해주가 당시 조선의 땅이 아니었다면 조선 정부가 나중에 항의할 이유가 없지 않은가?

그리고 백두산이 위와 같이 조작된 것이라면 분명 두만강은 백두산에서 발원되는 강이니 아무르강(흑룡강)이 필경 두만강일 것이며 연해주는 당연히 우리 땅이다.

인터넷상에 게시되어 있는 출처 미상의 아래 글은 상당히 일리 있는 주장으로 여겨진다.

두만강 = 아무르강

<신증동국여지승람 제50권>에 다음과 같이 기술되었다.

”남쪽으로 흐르는 것은 압록강(鴨綠江) 북쪽으로 흐르는 것은 송화강(松花江)과 혼동강(混同江) 동북으로 흐르는 것은 소하강(蘇下江)과 속평강(速平江) 동쪽으로

흐르는 것은 두만강(豆滿江)이다.”

또 “여진 말로 만(萬)을 두만(豆滿)이라고 하는데 여러 갈래의 물이 여기로 합류하기 때문에 이렇게 이름을 붙였다.”라고 기술하였다.

여기서 알 수 있는 것은 여러 갈래의 물이 하나로 합류되는 것이 두만강이다.

또한 남으로 압록강(요하)이 흐르고 북으로 흐르는 것은 송화강과 여러 지류에 해당된다.

이 지류가 다시 동으로 흘러 하나로 뭉쳐 바다로 흘러간다고 하였다.

바로 두만강(아무르강)을 말하는 것이다.

두만강은 만주강을 말하며 만주 일대를 가득 채우는 강역을 의미한다.

그리고 흑룡강이라는 별칭이 붙는 것은 동이족의 상징색이 흑색이기 때문에 붙은 명칭인 것이다.

이순신이 여진족과 싸운 두만강 하류의 녹둔도는 어디인가!

녹둔도는‘불멸의 이순신’드라마에서 이순신이 여진족의 습격을 막기 위해 전략적 요충지인 녹둔도를 사수한다는 내용이 언급되어 유명해진 지명이다.

실제 역사에서도 그렇게 기록되어 있다.

1587년(선조 20) 여진족의 습격을 받고 큰 피해를 당해 당시 책임자였던 조산만호(造山萬戶) 이순신(李舜臣)이 그 책임을 지고 해임된 바 있다.

두만강이 현 두만강이 아니고 아무르강이라면 두만강 하류에 있는 녹둔도도 아무르 강 하류로 가야한다.

세종실록지리지의 기록을 보면 “여기에 공주를 거쳐 동류해 25리에 이르면 사차마도에 도달하고 여기서 강물이 나누어져 5리쯤에서 바다로 들어간다 라고 되어 있다.

세조 원년(1455년) 8월에는 이전까지 사차침도 사차마도라 하던 것이 녹둔도 또는 녹도로 명명된다.”

현 두만강 하류에 삼각주로 된 지명이 녹둔도라고 한다.

두만강 하구에 있는 둘레가 8키로인 타원형의 자그마한 땅이다.

직사각형으로 환산하면 가로 세로 2km에 해당한다.

과연 그곳이 녹둔도인가! 얼마가 그곳이 중요하기에 여진족이 목숨을 걸고 침범하였으며 얼마나 중요하기에 그 안에 성을 쌓고 목책을 설치했으며 그 작은 섬 때문에

조산만호라는 벼슬을 파직했단 말인가!

| ▲ 위성으로 본 두만강 하류. 황선은 현 국경선으로 북한쪽으로 붙어있는 섬도 러시아의 영토로 되어 있다. 현재 녹둔도는 육지와 붙어 더이상 섬이 아니다. 이런

곳이 녹둔도이었을까? 여진족이 여기까지 뭐하러 왔을까? |

아무르강을 현 두만강으로 옮기다 보니 아무르 강 하구에 있는 사할린 섬을 억지로 끼워 맞추다 보니 이런 코미디를 연출한 것이다.

그리고 그것을 사실로 우기는 식민사학이나 그것을 아무 의심 없이 받아들이는 일반인이나 다 마찬가지다.

녹둔도는 현 두만강 하류의 작은 섬이 아니라 아무르 강 하류의 사할린 섬이다.

현 두만강 하구의 녹둔도는 역사적 기록과 정황으로 보면 절대 녹둔도가 될 수 없다.

여진족은 후에 후금이라는 나라를 세우며 나중에 청나라로 발전하는 강력한 유목집단이다.

그런 민족이 아주 작은 척박한 한반도 함경도를 가지려고 두만강을 노리겠는가!

만주일대는 넓은 평야로 한반도 보다 몇 배 넓은 농경지와 초지를 가지고 있기 때문에 만주에서 모든 것을 해결하지 절대로 한반도로 넘지 않으며 넘을 필요성을 못

느낀다.

드넓은 화북평야와 송화강과 아무르강 그리고 흑룡강의 농경지와 목축지를 놔두고 한반도로 가서 그것도 아주 작은 섬 녹둔도를 노린단 말인가!

<세종실록지리지>의 기록 중 다음과 같은 내용이 있다.

“조선 세종 때 6진(鎭)을 개척한 이래 여진족의 약탈을 막기 위하여 섬 안에 길이 1,246척의 토성을 쌓고 높이 6척의 목책을 둘러 병사들이 방비하는 가운데 농민들이

배를 타고 섬을 오가며 농사를 지었다.

농민들은 상주가 금지되었고, 춘경추수기에 한해서만 출입이 허가되었다.”

여기서 녹둔도가 두만강 내에 섬이라면 성을 쌓고 군대가 상주하고 그리고 농사를 지을 땅 면적이 나오는가!

그것도 직경 2키로 안에 모든 것이 들어갈 수 있는 것인가! 사할린 섬이어야 가능하다는 것이다.

녹둔도가 아주 중요하기 때문에 역대 왕들은 자주 언급을 한다.

“세조는 함길도 도절제사인 양정과 도사 강효문에게 조산구자(造山口子) 녹둔도 농민이 들에서 일할 때 야인들이 배를 타고 침입하여 약탈할 것이 우려되므로 진장

(鎭將)과 만호들에게 엄중히 방비하라는 밀유(密諭)를 내리다.”라는 기록이 나온다.

“중종 9년(1514년)에는 봄철 농사를 지을 때면 조산보의 군민이 녹둔도로 들어감으로 본보가 빌 정도라고 하고 있다.”라고 되어 있을 정도로 규모가 크다는 것을 알

수 있다.

사할린이 왜 녹둔도(鹿屯島)인가!

녹둔도는 한글로 풀어보면 <사슴 + 언덕 + 섬>이다.

과연 사할린이 사슴언덕의 의미를 가지고 있는 것인가!

사할린 남서안의 홀름스크라는 항구도시는 인구가 약 5만 2,000명이다.

러시아어로 홀름이 언덕이라는 말이다.

실제로 홀름시 뒤에는 낮은 산으로 둘러싸여 있다. 홀름->할림->할린 이니 같은 음운 계열이다.

그리고 스크는 섬을 의미하니 홀름(할림->할린-언덕)+스크(섴->섬-도)이니 언덕섬(둔도-屯島)가 된다.

그러므로 사할린의 할린은 언덕인 것이다.

그렇다면 샤(사슴)+할린(언덕)이 된다면 샤가 사슴이라는 말인가!

샤할린은 영어로 Sakhalin(Sak+hill+lin)으로 표현되며 사슴이나 양 소고기를 뜻하는 영문은 다음과 같다.

sheep(숫양) Stag(숫사슴)Caribou(순록)Steak(쇠고기)로 발음된다.

일본어로 보면 鹿しか(시카)로 발음된다. 즉 한글은 사슴이며 일본은 시카이며 영어는 샤가 공통으로 발음된다.

그러므로 샤는 사슴을 말한다. 샤할린은 사슴언덕이 되며 완벽한 녹둔이 된다.

그리고 사할린은 목축으로 소와 사슴을 기르고 있기 때문에 사슴섬으로 부른 것이다.

녹둔도라는 이름을 지을 때에는 지역의 특성을 보고 지은 것인데 현 두만강 녹둔도는 전혀 사슴과 언덕과는

아무 상관이 없다.

이순신 장군이 목숨을 걸고 지켜낸 녹둔도는 사할린 섬이다.

이순신의 젊은 시절 숨결이 묻어 있으며 우리 조상이 개척한 땅이다.

지금 사할린은 유전지대로 탈바꿈되어 황금의 땅이 되었다.

특히 사할린의 북쪽은 천연가스가 풍부하며 1999년 7월부터는 원유가 본격적으로 생산되어 러시아의 보고로 통하는 지역이다.

사할린은 육지와 8키로 정도로 떨어져 있으며 겨울철에는 바다가 얼어 걸어서 사할린까지 갈 수 있다.

그러므로 여진족이 겨울철에는 말을 타고 섬에 침공이 가능하며 평상시에는 배로 침공이 가능하다.

사할린과 연결된 콤소모몰스크와 하바로프스키가 6진 중에 하나인 경흥인 것이다.

그 곳에 조산만호 이순신 장군의 근무지가 존재한다. (인용 끝)

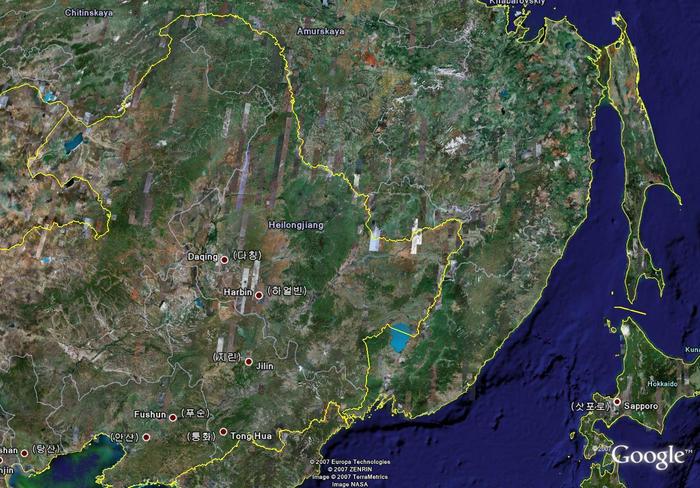

| | ▲ 위성으로 본 잃어버린 북방영토. 왼쪽은 산해관 이동으로 부터 오른쪽은 사할린까지로 현 요하와 아무르강 이남이다. |

조선의 사대주의자들에 의한 사문난적(斯文亂賊)과 일제시대의 반도사관으로 왜곡되어진 우리 역사는 대륙에서 전부 한반도로 이사오게

된다.

위대한 고조선의 역사는 자취를 감추게 되며 대륙의 동부를 지배했던 백제/신라/고려의 영역은 한반도의 가두리 양식장으로 이전하게

되며, 고구려/발해의 영역 역시 훨씬 동쪽으로 물러나 많이 축소되어 진다.

그리고 우리는 지금까지 고려/조선의 국경선이 한반도 안으로만 있었다고 알고 있다.

그러나 그게 아니라 발해를 이어 고려는 대륙과 만주를, 조선은 만주를 통치하고 경영하였던 것으로 보인다.

그러한 조선의 만주(간도)를 중국에 넘기고 일제는 반대급부로 경제적인 이득을 챙기기 위해 청나라와 간도협약을 맺은 것인데 아무런 법적 근거도 없이 제3자가

맺은 간도협약은 원천적으로 무효이기 때문에 간도 땅은 원래 주인인 한국에게 반드시 되돌아 와야 한다.

.

새로운 정부는 간도 되찾기에 강한 의지를 보이고 시효 만기 전에 추인부터 하기를 바란다.

그래야 지금 당장은 간도 되찾기가 힘들다 하더라도 나중에 후손들이라도 나서서 되찾을 것이 아니겠는가?

당장 중국과 외교적인 마찰과 그로 인한 경제적 불이익 때문에 추인을 포기하려는 것은 후손들에게 엄청난 큰 죄를 진다는 것을 명심해야

할 것이다.

☞ Pluskorea ☜ ■ 성훈 칼럼니스트

草浮 草浮

印萍

잃어버린 우리 땅, '녹둔도'는 사할린?

1860년 러시아와 청나라의 북경조약으로 인해 넘어간 우리의 땅

북해(北海:함경도와 북간도 사이의 바다)의 녹둔도(鹿屯島)는 함경북도 선봉군(先鋒郡) 조산리(造山里)에서 약 4㎞ 거리에 있는 섬이며 둘레는 약 8㎞이고 조선국이

둔전(屯田)을 경작하였다.

| | ▲ 압록강은 현 요하, 두만강은 현 아무르강, 백두산은 현 핑딩산, 녹둔도는 현 사할린.왜 녹둔도가 사할린 인가는 아래 관련 기사 참조. © 편집부 |

1448년 8월 27일 의정부(議政府)에서 병조(兵曹)의 하급 관아에서 상급 관아에 올리는 보고서 첩정(牒呈)에 의거하여 상신하기를,“병선(兵船)은 국가의 도둑을 막는

기구이므로 배를 짓는 소나무를 사사로이 베지 못하도록 이미 일찍이 입법을 하였는데 무식한 무리들이 가만히 서로 작벌(斫伐)하여 혹은 사사로이 배를 짓고, 혹은

집 재목을 만들어 소나무가 거의 없어졌으니 실로 염려됩니다.

지금 연해(沿海) 주현(州縣)의 여러 섬과 각 곶(串)의 소나무가 잘되는 땅을 방문하여 장부에 기록하였는데 함길도(咸吉道) 경흥부(慶興府)의 녹둔도(鹿屯島)에 전

부터 소나무가 있는 곳에는 나무하는 것을 엄금(嚴禁)하고 나무가 없는 곳에는 관원을 보내어 심게 하고 만호(萬戶)로 하여금 감독 관리하고 배양하여 용도가 있을

때에 대비하게 하소서.”하니, 세종이 그대로 따랐다.

1455년 8월 10일 함길도 도절제사(咸吉道 都節制使) 양정(楊汀)과 도사(都事) 강효문(康孝文) 등이 새로 임명된 관리가 부임에 앞서 임금께 인사를 드리는 사조

(辭朝)하니 세조가 사정전(思政殿)에서 인견(引見)하고 강효문에게 여우 겨드랑이의 흰 털가죽을 여러 장 모아 이어서 만든 갖옷 호구(狐裘) 1령(領)과 모관(毛冠)·

귀마개 이엄(耳掩)· 활과 화살 궁전(弓箭) 등의 물건을 하사하고 드디어 사목(事目)을 양정에게 주었는데“골간옥적합(骨看兀狄哈) 속에서 숙위(宿衛)에 충당할 만한

자를 가려 뽑아서 올려보내고 압록강(鴨綠江) 북해(北海) 연안의 군사적인 요충지(要衝地) 조산 구자(造山 口子)·녹둔도(鹿屯島)의 농민들이 들에 흩어져 있을 때

골간(骨看) 등이 배를 타고 몰래 들어와 약탈(掠奪)할까 염려되니 은밀히 진장(鎭將) 및 만호(萬戶)에게 유시(諭示)하여 그 방어를 엄히 더하도록 하라”하였다.

1510년 3월 5일 좌의정 류순정(柳順汀)이 아뢰기를,“신이 들으니 함흥(咸興)에 입거(入居)한 1백 호에게는 경작할 땅이 없다 합니다.

녹둔도(鹿屯島)가 비옥(肥沃)하여 경작할 만한데 송일(宋軼) 등이 의논하여 아뢰기를 ‘후일의 도둑이 일으키는 난리 적변(賊變)이 두려우니, 경작을 허가할 수 없다.’

하였습니다.

그러나 신은 듣건대 녹둔도는 적의 길은 물이 깊어 왕래하기 어렵고 우리나라 사람이 가서 경작하는 길은 북해(北海) 물이 얕아 다니기가 쉽다 합니다.

조산보 만호(造山堡 萬戶)로 하여금 그 곳으로 보(堡)를 이설(移設)하게 하여 경작 수확할 때에 수호하면 적이 요격할 수 없고 백성은 논밭을 갈고 씨를 뿌리는 경종

(耕種)할 수 있습니다.

관찰사 고형산(高荊山)이 그곳의 험하고 평탄함을 자세히 아니 청컨대 고형산(高荊山)에게 깨달아 알아듣도록 일러주는 효유(曉諭)하여 조산보를 옮기는 이해와

경종할 때에 수호하는 편리 여부를 심사하여 치계(馳啓)하게 함이 어떠합니까?”하니,중종이 그대로 따랐다.

| ▲ '지방지도'(地方地圖)의'경흥지도'(慶興地圖·1872)에 나온 녹둔도(빨간 점선 안 왼쪽 아래).

/ 서울대 출판문화원 제공 © 편집부 |

1542년 5월 21일 지평(持平) 임형수(林亨秀)가 아뢰기를 ‘경흥 본진(本鎭)에 강제로 입거(入居)시켰던 사람들을 조산보(造山堡)에 많이 들여보냈었는데 땅은 좁고

사람은 많으므로 조정이 의논하여 녹둔도(鹿屯島)에 들어가는 것을 허가하였다.

이제는 입거한 사람이 죄다 유망(流亡)하고 겨우 열 집이 있는데도 녹둔도에 가서 경작한다.

봄에 농사지을 때가 되면 만호(萬戶)가 군민(軍民)을 거느리고 조산보(造山堡)를 비우고 녹둔도에 가서 성과 기계를 만들다가 가을이 되면 조산보(造山堡)로 돌아

오는데, 갈 때와 돌아올 때에 모두 가산(家産)을 나르므로 이 때문에 백성에게 일정한 재산 항산(恒産)이 없어서 거의 다 유망하였다.

만호 등이 왕래하지 않으려 하나 감사(監司)에게 의심받을까 하여 마지 못해서 한다.’는 것입니다.

신이 보건대, 이쪽에도 개간하지 않은 황지(荒地)가 많고 또한 죄다 개간하지 못하는데 여전히 북해(北海)를 건너 녹둔도로 넘어가서 경작하므로 백성들이 지탱하지

못하니, 지극히 온편하지 못합니다.”하니 중종이 이르기를,“북도(北道:함경도)의 폐단을 조정이 함께 의논하여 선처하도록 하라.”하였다.

1583년 12월 1일 경흥(慶興) 녹둔도(鹿屯島)에 둔전(屯田)을 설치,경작하였는데 이는 순찰사 정언신(鄭彦信)의 건의를 따른 것으로 부사(府使) 원호(元豪)가 주관

하였다.

녹둔도는 북해(北海:함경도와 북간도 사이의 바다) 북쪽 언덕과 가까워 사람들과 말이 통행하였으며 방책(防柵)을 설치하고 이졸(吏卒) 약간 명을 두어 방수(防戍)케

하였으나 수비가 매우 약하여 지방 사람들이 걱정하였다.

1587년 10월 4일 병조 판서 정언신(鄭彦信)이 아뢰기를“녹둔도(鹿屯島)에 논밭을 일군 일은 전부 신에게서 발의된 것입니다. 그런데 지금 오랑캐들이 침범해 와

사람과 가축들을 약탈해 갔다는 소문을 들었으니 이는 모두 신의 그릇된 생각으로 말미암아 빚어진 일입니다.

먼저 신을 다스려 조정과 백성 조야(朝野)에 사과하소서.”하니, 선조가 전교하기를“녹둔도는 오랑캐들이 침입하는 것은 일반적인 일로서 처음부터 이 같은 일이

생기리라는 것을 우려하지 않은 것이 아니었다.

녹둔도(鹿屯島)는 조종조 때부터 우리의 농장이었는데 경이 군량이 어려운 형편에 놓인 것을 목도하고 백성들을 들여보내 농사를 짓도록 한 것인데 이것이 어찌

잘못인가.

설사 차질을 빚었다고 하더라도 지혜로운 사람도 많은 생각 중에 반드시 한 번은 실수하는 법이니,경이 국사(國事)에 마음을 다하는 충성에야 어찌 손상됨이

있겠는가.

내 어떻게 경에게 허물을 주어 국사를 돌보지 않고서 방관하는 자들의 웃음거리로 만들어 주겠는가.

부디 이것 때문에 스스로 위축되지 말고 알면서도 하지 않는 일이 없도록 하라.”하였다.

10월 10일 경성(鏡城)의 북병영(北兵營)에 두었던 병마절도사(兵馬節度使)인 북병사(北兵使)가 치계하였다.

“오랑캐가 녹둔도의 목책(木柵)을 포위했을 때 경흥부사(慶興府使) 이경록(李慶祿)과 조산 만호(造山 萬戶) 이순신(李舜臣)이 군기를 그르쳐 전사(戰士) 10여 명이

피살되고 1백 6명의 인명과 15필의 말이 잡혀갔습니다.

국가에 욕을 끼쳤으므로 이경록 등을 죄인을 잡아 가두는 수금(囚禁)하였습니다.”

11월 21일 선조가 명령을 적어 승지(承旨)에게 전하던 비망기(備忘記)를 내리기를“녹둔도(鹿屯島)에서 포로가 된 군민(軍民)이 모두 1백 60여 인이다.

불쌍한 우리 백성들이 몸은 예의(禮義)의 나라에서 태어났으나 저 오랑캐의 노예가 되었으니 그 원통함을 이루 말할 수 없도다.

옛 현군(賢君)들은 죽은 병졸의 유해(遺骸)도 오히려 비단을 풀어 수습하였었다.

지금 변방 오랑캐들에게 포로를 보내달라고 요청하여 대가를 지불하고, 외국에 있는 동포를 데리고 돌아오는 쇄환(刷還)할 때 2명 이상을 쇄환하는 사람의 경우는

상경시켜 많은 상(賞)으로 포창해 주려는 것이 불가할 것은 없다.

다만 간사하고 교활한 간교(奸巧)한 오랑캐는 그 변화무쌍한 속임수가 갖가지이므로 평상시에는 저들 뜻대로 잡아갔다가 스스로 쇄환하면서 겉으로는 정성을

바치는 듯이 하고 속으로는 후한 상을 바란다.

때문에 우리나라 변방 백성들을 가지고 일생의 뜻밖의 이익을 얻을 수 있는 좋은 기회 기화(奇貨)로 삼으니 상이 후할수록 약탈은 늘어갈 것이다.

이는 마치 물결을 일으키며 물에 빠진 사람을 건져내고 섶나무를 더 쌓으며 불을 끄려는 것과 같은 짓이다.

아마도 그들의 오만하고 모멸하는 뜻은 이리 같은 마음에 근본한 것일 터이니 그 쇄환하는 것이 어찌 즐겨 성심으로 순종하고 충성을 다해서 하는 것이겠는가.

지금 만일 새로운 예를 만들어 여진족(女眞族)을 해마다 정례적으로 일정한 인원을 한성(漢城)으로 상경(上京)시키는 별운(別運)하는 일을 더 마련한다면 만족할

줄 모르는 저 무리들은 외면으로는 순종하되 내심은 거역하면서 아침에 약탈했다가 저녁에는 되돌려 줄 것이다.

따라서 그들의 술수에 떨어져 결국 앉아서 그 속임수와 수모를 받을 것인데 어떻게 그것이 옳다고 하겠는가.

만약에 녹둔도의 포로를 쇄환하는 자들만 상경(上京)시키도록 정한다면 뜻밖의 간교한 속임수는 없을 듯하다.

그러나 다른 포로들도 똑같은 동포인데 이들만 버려두고 외면하는 것은 왕정(王政)의 체모에 크게 어긋나는 것이지만 반복해 생각해 보아도 옳은 방법을 찾을 수가

없다.

나는 새로운 법규를 만들지 않는 것이 더욱 좋다고 여기는데 정원의 생각은 어떠한가?”하였다.

회계(回啓)하기를, “신들은 오랑캐를 별운(別運)시킨다는 공사(公事)를 보고서 이는 온당하지 않다고 여겼습니다.

지금 임금의 교지(敎旨) 성교(聖敎)를 받드니 감히 다시 한 마디 말도 더할 것이 없습니다.

그러나 일이 군사의 기밀에 관계된 것이니 비변사로 하여금 다시 헤아려 생각토록 하는 것이 어떻겠습니까?”하니 아뢴 대로 하라고 전교하였다.

| | ▲ 위성으로 본 잃어버린 북방영토. 왼쪽은 산해관 이동으로 부터 오른쪽은 사할린까지로 현 요하와 아무르강 이남이다. © 편집부 |

12월 26일 북병영(北兵營)에 두었던 병마절도사(兵馬節度使)인 북병사(北兵使) 이일(李鎰)이 치계하였는데 대개는 녹둔도(鹿屯島)가 함락되었다는 일이었다.

선조가 전교하기를,“이 서장(書狀)을 보니, 너무도 참혹스럽고 통분하다.”하였다.

서장(書狀)에 이르기를“군관(軍官) 김몽호(金夢虎)의 수본(手本)에 ‘지난 9월 24일 녹둔도의 접전(接戰)에서 힘껏 싸우다가 전사한 사람은 신급제(新及第) 오형(吳亨)

과 임경번(林景藩) 등 11인이다.’고 하였습니다.

신이 제단(祭壇)을 설치하고 제사를 지낼 때 염습(殮襲)할 때 시신에 솜으로 찍어 바르는 향나무 담근 물 향수(香水)로 목욕시키며 자세히 살펴보니 오형(吳亨)은

얼굴이 가로 잘리고 목덜미 왼쪽도 비스듬히 절단되었으며 등에는 화살을 맞았습니다.

임경번은 왼쪽 겨드랑이에 화살을 맞았고 얼굴에도 화살을 맞았습니다.

삼가 살피건대 녹둔도가 함락될 적에 장사(將士)와 군민(軍民)들은 한결같이 모두 바람에 쓰러지듯 속수무책으로 잡혀간 사람이 여러 사람이었지만 오직 오형(吳亨)

등 11인만이 모두들 용맹스럽고 날랜 군사로서 몸으로 적의 칼날을 막으며 죽을 때까지 항전(抗戰)하였습니다.

여러 대의 화살을 몸에 맞기도 하고 칼날에 얼굴이 베어지기도 하였으며 심지어는 머리가 잘리고 눈알이 뽑혔지만 끝까지 무릎을 꿇지 아니하였습니다.

피가 전장(戰場)을 뒤덮었고 뼈가 모래와 자갈밭 위에 널렸었습니다.

그 충성을 다해 목숨을 바쳐 싸운 의거는 너무나 늠름하여 기릴 만하니 관리들이 죽었을 때에 나라에서 임금이 죽은 신하에게 제사를 지내주는 사제(賜祭),공신의

신주를 사당에 봉안하는 배향(配享),공신이 죽은 뒤에 관직의 품계를 올려주는 추증(追贈),사우(祠宇)를 건립해주는 건사(建祠)를 해주는 휼전(恤典)을 시행하소서.”

하였다.

1588년 1월 27일 북병사(北兵使)의 정무(政務)에 관하여 국왕에게 올리는 문서 계본(啓本)에 경원(慶源)의 여진족 번호(藩胡) 중 녹둔도(鹿屯島)에서 오랑캐 마을에

이달 14일에 본도(本道)의 토병(土兵) 및 경장사(京將士) 2천 5백여 명을 거느리고 길을 나눠 들여보내 2경(二更:해시(亥時 밤 21시 – 23시))에 행군하고 3경(三更:

자시(子時 밤 23시 – 01시))에 강을 건넜다가 15일 해가 떠 밝아지는 평명(平明)에 그들이 오랑캐가 치고 사는 장막(帳幕)인 궁려(穹慮) 2백여 좌(坐)를 약탈하거나

노략질하는 분탕(焚蕩)하고 오랑캐 머리 3백 80급(級), 말 9필 소 20수(首)를 베어 죽이거나 사로잡는 참획(斬獲)하고 전군(全軍)이 무사히 돌아왔다고 하였다.

1800년대 이후 두만강(豆滿江) 상류의 모래가 유속(流速)에 밀려 내려와 북해(北海)의 녹둔도와 그 대안(對岸) 사이에 퇴적하여 육지와 연결되었다.

1860년(철종 11) 청(淸)나라와 러시아의 베이징조약 체결로 북해(北海:함경도와 북간도 사이의 바다)의 녹둔도(鹿屯島)가 러시아 영토가 되어버린 것을 1889년 알고

청나라에 항의하고 녹둔도(鹿屯島)의 반환을 요구하였다.

아국여지도(俄國輿地圖)는 김광훈(金光薰)과 신선욱(申先郁)이 1885∼1905년경 북해(北海)와 연해주 일대를 16년간 직접 답사하여 제작한 함경도 및 옛 고구려국

(高句麗國),발해국(渤海國)지역 지도이다.

아국여지도는 군사적인 목적으로 제작된 대한제국시대의 전통적인 관방지도(關防地圖)라 할 수 있으며 고급 펄프지에 수묵과 채색으로 그린 회화식 지도로 20면

으로 접혀져 있어서 펼치면 세로 길이가 3m나 된다.

맨 앞에 목록이 있고 지도 여백에 지역별 가구 수,거주 인구 수,물산 군사관계, 인근 지역과의 거리 등의 정보가 상세하게 기록되어 있어 1만여 명의 대한국인들이

살고 있었던 옛 고구려국(高句麗國),발해국(渤海國) 지역의 사정을 상세하게 알려주고 있다.

아국여지도를 보면 북해(北海:함경도와 북간도 사이의 바다)에 있던 러시아의 영토가 되어 있는 녹둔도(鹿屯島)는 당시 대한국인들이 살고 있는 대한국(大韓國)의

땅이었음을 알 수 있으며 당시 녹둔도에는 113가구 822명의 대한국인들이 살고 있었고 이들은 모두 대한국(大韓國)의 풍습과 가르침을 높이 숭상하고 있었다고

기록되어 있다.

☞ Pluskorea ☜ ■ 김민수 역사칼럼니스트

草浮 草浮

印萍 |